Akihiko Ono Lab.

Nagoya City University

Graduate School of Design and Architecture

名古屋市立大学 芸術工学研究科

大野 暁彦 研究室(ランドスケープデザイン研究室)

第5回 2020/5/20

「みどり」を

デザインする

普段なにげなくみている「みどり」は、自然環境の条件や人の活動との関係の結果できた「みどり」であり、常に変化をしている1過程をみているにすぎないことを説明した。また、「みどり」をみかたの1つとして、草本、低木、亜高木、高木など植物の組み合わせがあることを述べた。今回は、もう少し踏み込んで、どう「みどり」をデザインするのかを考える。

元の自然を回復や修復をするという考え方はすでに時代遅れ

全世界ではすでに1日74種もの生物が絶滅しているといわれ、2019年現在28,338種が絶滅危惧種といわれている(参照:WWF)。それでもなお、人間活動に伴い世界中の森を伐採し、水を汚し、空気を汚染させ続けている。地球史において人間社会が環境に深刻な悪影響を与えていることは周知のとおりのことである。そのような中では、人間社会が環境に及ぼす影響を低減化していく努力は必須である。一方、すでに絶滅してしまったり、破壊された自然は元に戻さなければならないのだろうか。答えは非常に難しい。単に元ある自然に戻すといっても、いつの自然なのかという目標がなければ戻せない。また、絶滅危惧種を1種復活させたところで、それぞれの生物は環境に依存している場合が多く、気候条件や他の生物との関係が適切に保たれないとまた絶滅してしまいかねない。そもそもすでに地球温暖化も進行し、同じ場所で以前と同じ環境の場所などほぼ存在しないだろう。植生1つとっても、温暖化していけば元と同じ植生が発達するとは限らない(総合科学技術会議「地球温暖化研究の最前線」第3章 地球温暖化の影響とリスクのPDF2より)。このファイルの図6をみると、中国地方や近畿地方からは落葉広葉樹林が消えてしまうようである。そのような状況の中で、いくら過去の植生に戻そうとしても、そもそもの前提条件となりうる気候がすでに違うからそれは難しくなる。もはやもう後戻りはできないところまできている。ここまで人間介入が顕著なこの時代に、この地球上に手付かずの自然などほぼなく、人間活動に伴う変化を前提にしなければならない。どのように自然環境を構築していくべきかを検討すべきであり、回復や修復、復元といった元と同じように戻すことを前提とした議論はすでに時代遅れである。

とは言いつつも、ひどく土地や水が汚染されたり破壊されるとそもそもの植物そのものすら育たなくなってしまう環境もある。例えばひどく土壌汚染された場所であったり、採掘場などされた場所である(近場だと瀬戸にも採掘場がある)。基本的に、植物は土壌がないと生育できないため、土壌が汚染されていたり、岩場など土壌そのものがないと植生は発達しない。そこまで劣悪な状態でなくとも、前回説明した植生遷移のとおり遷移が進行しないケースは多々ある。植物の中には、アレロパシーとよばれる毒素を出して他の植物の侵入を防ぐものもあるため、異常繁殖すれば遷移は進行しない(その作用を逆手にとってうまく利用している事例もある)。また人工的に作り出され放置されたスギやヒノキ林は自然のスギ・ヒノキ林に比べると密で暗く、その他の植生が発達しにくい。それが原因で土砂崩れを起こすこともある(愛知県にある東京大学生態水文学研究所では森林と土砂流出との関係などを研究している)。このように植生遷移が正常に働かない可能性がある場合も人為的に介入することで、植生を誘導する必要がある。

以下、具体的にいくつかの事例とともに紹介していきたい。

Fig.1 岐阜県関市の某工場の山林

時に伐採は必要である

いつからか、伐採することが悪く言われることがある。特に大きな木ともなると途端に反発が強くなる。確かに熱帯雨林などを大量に伐採し荒野としてしまうことはできる限り避けるべきであるが、都市の中の樹木を伐採することはま多状況が異なる。長い間、まちなかに生きてきた木が切られてしまうことは確かに悲しいものがあるかもしれない。しかし、そもそも木が密に植わっていることで、密生してしまい木が健全な状態でないとしたらどうだろうか。いくらかでも木を伐採して、残された木々を健全に育てることの方が木にとっても、その場所を利用する市民にとってもよいのではないだろうか。このことを強く感じたのは、久屋大通公園 再開発事業に伴う高木の伐採に伴い、市民から強い反発の声が出たからである。『開発により高木が伐採された』という構図で捉えられてしまったことが問題であると感じているが、開発と伐採はここでは別々で議論しなければならないことであった(と思えば、市は伐採は別発注で事業化しておけばよかったともいえるし、いくらかの伐採は商業施設と干渉するためとも見える)。ここで言っておきたいのは、「伐採=悪いこと」ではない、ということだ。

私が関わっているプロジェクトの1つに、岐阜県関市の工場のプロジェクトがある。この工場はこの場所で創業後おおよそ50年近くたっており、敷地内に植栽した森林は大きく育ってきている。Fig1が、プロジェクトを依頼された当初の風景である。Fig2の竣工当初の写真をみればしっかりと植生遷移が進み、みごとに『緑化』されたかのように見える。

Fig.2 1973年の岐阜県関市の某工場

果たしてそうなのだろうか。ここは工場であり、日々従業員が生活する場所である。そのような場所にふさわしい「みどり」なのだろうか。依頼を受けて、早速植生調査を行った。私は設計者であり植生の専門家ではないが、前回の講義で述べたように私の植生調査はどのような植物がどのように組み合わさっているか、それが自然にと人の双方にとってよい状態なのか、そこを見極める必要がある。1日がかりで工場内の道なき道を歩きわかったのは、この森も一様ではなく場所ごとに異なる変遷を辿っていることがわかった。また、多くの外来種の侵入もみられたほか、とてもじゃないが歩きたいと思えるような森ではなかったことがわかった。つまり、目線の高さに植物が生い茂り、中には棘のあるものまで生え、森には入るなといわんばかりの状態であった(いわば薮である)。そのような状態をどのように改善すべきか、それぞれの状態にあった目標とする植生計画をたてる。

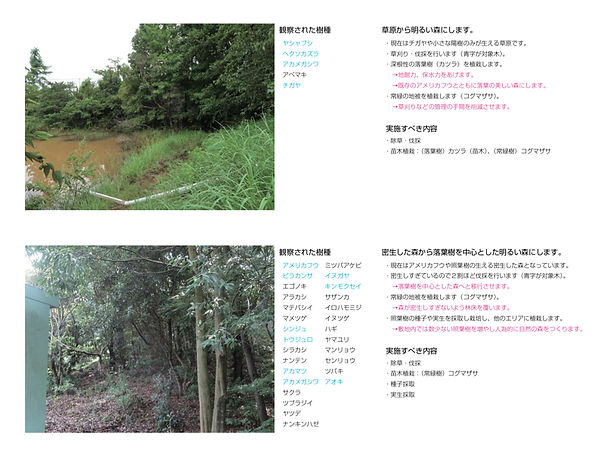

Fig.3 植生調査結果と目標とする植生の指針を示した提案書の一部

森の中を歩いていると様々な動物や昆虫にも巡り会う。特に近年はイノシシが入り込んでいるようで土がえぐられている箇所なども発見された(しかし、その後の豚コレラでイノシシは激減)。工場を囲うようにある森のすべてが人のためである必要もなく、比較的工場内の利用者が多い箇所は、人にとっても過ごしやすい「みどり」を、そこから離れていけば徐々に動物や昆虫のための「みどり」として、人の管理下から手放していける「みどり」へと移行させていく必要があると考えている。

人のための「みどり」は先に述べたように、暗すぎるし視線を遮る低い木も多い。ある時期に一気に成長したこともあってか密生している状態にあった。その結果、木の樹形は細くなり生育は健全でないものもみられたため、一部は伐採することが必要と考えた。そこで1本1本木をみて、伐採すべき木と残すべき木を選別する。手がかかるがこれがこれから30年、50年先の森の将来像を決めてしまうのだから、慎重にやらねばならない。また森の端の木はできる限り残さないと、風が森に入り込み台風などでの伐採を招きかねない。丁寧な仕事が必要なのである。

Fig.4 伐採前(左の写真)と伐採後(右の写真)

季節は異なるが、Fig4.をみれば伐採により視界が開け、木の密度が落ちたことがわかるだろう(ピンクのリボンを残す木につけていった)。このように木の密度を落とすことは人のためだけでなく森にとっても大きな意義がある。この森では造成後の迅速な緑化を図るため、一部のエリアにアメリカフウとよばれる木を大量に植栽していた。そのため、一様な高さで一様な種類の森となっていた。これはある意味、団地や大規模な造成住宅地と同じで、同世代の木々ばかりが集まり寿命も同時期に迎えてしまう。森を多様にする上では、他の植物を誘引しなければならない。木を切ることは、森の地面(林床とよぶ)に光を取り入れることを可能とし、地面から新たな植物の成長を促すことにつながる。この林床こそが森の循環をつくる上で重要である。林床が暗すぎると何も育たないし、林床が一様でも多様な種が育まれる森はつくれない。林床が森の多様性を司っていると言っても過言ではないと私は思う。

実はこの伐採工事にあたってもこの重要な林床を保護するために、大規模な移植を行っている。これほどの大きな森の伐採となるたくさんの重機が入り、林床が荒らされてしまうからである。

Fig.5 林床から様々な植物を移植する作業

地味だが、スコップで1つ1つ丁寧に掘り上げパレットに入れ運び、最終的にはポットに植え直し育成する。圃場(畑)で数年養生すると何株かに分けることができるので、林床環境を保護するだけでなく、明るくなった林床へ植えることでこれからの森の構成種となってもらう。

植生遷移の大きなダイナミズムの中では、些細な介入かもしれないが、しばらく経過をみることとしたいと考えている(伐採を実施したのは2018年の冬)。

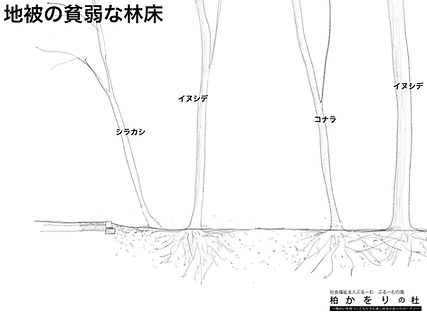

人にとっても森にとっても大事な林床・林縁

先に述べたとおり、林床とは森を支える重要な基盤であるが、もう1つ重要なのが林縁である。林縁は字のごとく、森の端っこにあたる部分である。森から草原に切り替わる場所であったり、人の居住域であったり状況は様々であるが、いずれにしても森と何かの境界部にあたる。この部分は、森への風や光、雨を制御したり森林内環境を保持するのに重要である。一方で、人にとっても林縁は多種多様な植物がみられたり、森の内部に比べて比較的枝葉も低いところも生い茂るため、豊かな体験が享受できる場所になる。林床も林縁もある程度まとまった森でないと成立しないため、都市部においてこのようなまとまりとしての森が残っていることは生物にとっても「みどり」を体験する人にとっても重要であるといえる。

以降紹介するプロジェクトは、千葉県柏市で設計に携わった子どものための障がい者の支援施設である。ここには周囲は住宅地にも関わらず施設建設地には雑木林(前回の植生図でいうコナラ・クヌギなどを中心とした陽樹林で人為的につくられた森(二次林という))が残存していた。計画ではできる限り森を残す計画とし、建築は木々を避けるように建設するように建築家に協力していただいた。

Fig.6 建設前の森

一方、森林の様子はというとFig 6に示すように林床がほとんど発達せず、部分的に発達しているのみであった。すでに述べたようにこのままでは、世代交代ができない人工林ならではの同世代の単純化した森のままとなってしまう。そのため、計画では林床に手を入れる森づくりを考えた。

さらにもう1つ考えねばならなかったのが林縁である。この開発する中で、市の都市計画の条例により隣接道路の一部を拡張しなければならず、林縁となっている木々が伐採されることとなったからだ(みどり系の行政部門はみどりを残して欲しいというが、計画や開発系の行政部門は伐採してでも道路を拡張せよというなんともちぐはぐなことなっていた。いずれもルールだからというこだそうだが・・・このあたりの議論は今後の講義でしていきたい)。

Fig.7 林床・林縁を充実させる計画

そこでまずは、林縁と林床を充実させることを考えた。その中で、林縁や林床を植える草木に「かおり」のする樹種を選定することにした。これは、この森の主たる利用者に障がいをもつ利用者が想定されていたからである。障がいをもつ人の多くは何かしらの機能が低下してしまっていることが多いと考えられるがその分、ほかの感覚は洗練されていることが多いと聞く。医療や介護でランドスケープデザインが直接的になにかサポートはできないが、「かおり」は1つ何かしらの刺激になればという思いであった。また林床に植栽を充実させることは、手に触れられるみどりが増えることにもつながる。これまでは高い木しかなかったため、枝葉遠く上空に広がっているのみであったが、林床に草木があると触れられるみどりが充実する。

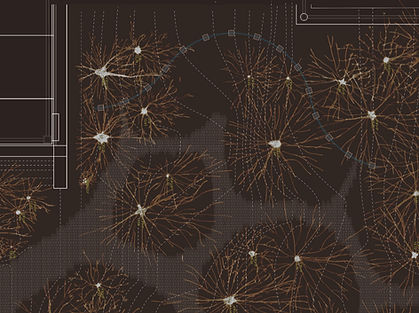

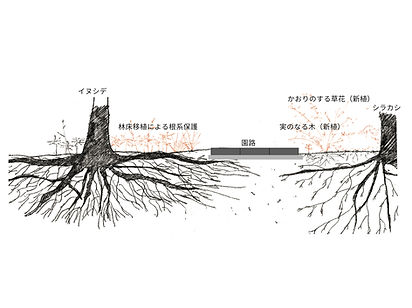

Fig.9 想定される根系範囲から外すように園路を計画

以上のように計画することで、既存の森を守りつつも、新たな林縁・林床植生が楽しめる森となった(当初は森の中を散策できなかった)。些細なことであるが、次の植生を読みつつも、人にとっても利用しやすい計画を考えることが必要と考えている。その中では、林床と林縁が鍵なのではないかと思う。これらは地中と地上、森の外と中という境界であり、境界をしっかり考え、デザインすることが、自然と人との関係性を良好につなげていくものになるのではないかと考えている。

Fig.8 施設前のテラス

こうした林床や林縁を体験できるよう、園路を通すことを考えた。しかし、せっかくの林床を痛めてしまっては意味がないので、できる限り影響が出ないよう舗装のブロックを1つずつどうおくかを検討した。特に樹木の根系の上を踏みつけるような計画にしてしまうと木が弱ってしまい枯れてしまうリスクが生じる。まっすぐとおしたいところも木があれば避けるをベースに計画している。

文化施設

福井県立図書館 (Studio on site)

風の丘葬祭場 (Studio on site)

Skogskyrkogården (Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz)

住宅系

里山住宅博in 神戸 (プランタゴ)

De Ceuvel(Delva Landscape Architects)

広場・公園

Westergasfabriek Park (Gustafson Porter + Bowman)

ホテル

プロムナード

病院

外構/外部空間

屋上庭園

もっとランドスケープデザインを勉強したい人のために・・・

参考文献

<図書>

1)アメリカン・ランドスケープの思想: 都田徹, 中瀬勲/鹿島出版会/ 1991

2)SD 88 08 /鹿島出版/ 1988

3)テキスト ランドスケープデザインの歴史:武田史朗, 山崎亮, 長濱伸貴/学生出版

4)図説景観の世界:ジェフリ・ジェリコー, スーザン・ジェリコー/山田学訳/彰国社/ 1980

5)広場:船越徹 陣内秀信, 三谷徹, 糸井孝/新日本法規出版/ 1994

6)モダンランドスケープアーキテクチュア:マーク・トライブ編著/三谷徹訳著/鹿島出版会/ 2007

7)風景を読む旅 : 三谷徹/丸善/ 1990 ・ランドスケープの近代:佐々木葉二 [ ほか] /鹿島出版会/ 2010

8)アースワークの地平:ジョン・バーズレイ/三谷徹/鹿島出版会/ 1993

9)都市と緑地―新しい都市環境の創造に向けて/石川幹子/岩波書店

10)